みなさん、こんにちは!新学期、新年度が始まり、学校、施設での入学式や入職(社)式などが終わり多忙な毎日を送っていることと思います。

さて、看護研究は看護師の責務の一つです。一つ一つの研究が看護の基盤を作ります。ぜひ学会に参加して新しい知見を得てください。

また、看護研究の成果を発表する場は、学会です。今年もぜひ、日本看護研究学会、日本看護研究学会近畿・北陸地方会にご参加ください。

昨年の近畿・北陸地方会は、大阪医科大学で開催されました。学術集会長 荒木 孝治

(大阪医科大学看護学部)のもと「看護の発展へのChallenge!!‐実践から研究へ、研究から実践へ‐」というテーマで開催され、200名近くの参加者がありました。シンポジウム、セミナーをはじめとして一般演題発表もありました。

本稿では新年度が始まりましたので、学会の紹介をいたします。様々な学会が今年も開催されますが、ここでは、日本看護診断学会と日本看護研究学会の学術集会を紹介いたします。

第23 回日本看護診断学会学術大会が7月15日、16日に京都国際会館で、開催されます(大会長 任 和子先生)。

本学会学術集会では、次の特別講演や教育講演があります。ぜひご参加ください。

・患者像をつかむ!

・再考:患者像に名前をつけること

・患者中心のチーム医療の現在〜米国急性期病院の実践から〜

・臨床でよく使う看護診断

・脳卒中ケアの地域連携 〜情報共有における課題と看護診断への期待〜

・患者像をつかむアセスメントと看護診断

・患者像をつかむ、伝える、共有する 〜変わりゆく医療現場の中で〜

次に、日本看護研究学会学術集会を紹介します。

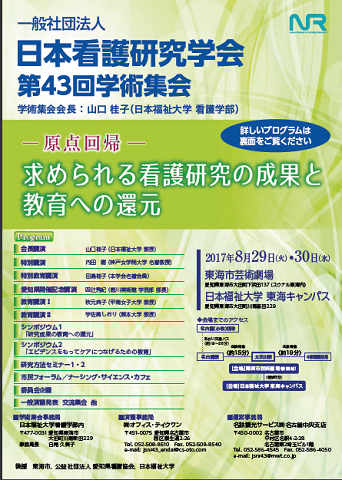

日本看護研究学会第43回学術集会が8月29日(火)〜30日(水)東海市で開催されま

す(学術集会会長 日本福祉大学看護学部 山口桂子)。

本学会も様々な次に示す講演などがあります。ぜひ、ご参加ください。

・「論文クリティークのこつと事例の紹介」

・「看護の臨床現場における量的研究へのアプローチ」

・江戸・明治時代から息づくモノづくり・人づくり・健康づくり〜愛知の食文化と健

康〜

・「被災者を対象とする調査研究の倫理」

・「質的研究のシステマティックレビューの実際」

・「質的研究成果の看護学教育実践への還元」

・「高度実践看護の実践・研究成果と課題」

・「摂食嚥下障害看護の質向上のための研究と教育」

・「高次脳機能障害者の家族支援を通して」

・「学生と研究を楽しむための仕掛けづくり(仮)」

・「与薬の実践者である看護師に求められる薬理学教育とは −Patient-oriented

pharmacologyの概念に基づいた看護薬理学教育の重要性−」

・「看護実践に活かす人間工学のエビデンス」

・「−原点回帰− 看護学研究 何のために何を知る?」

次に今年も秋に北陸と関西地区で看護研究継続セミナーを開催いたします。

詳細は5月下旬にはホームページに公開予定です。こちらの継続セミナーにもご参加

ください。